○木城町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成15年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成15年木城町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

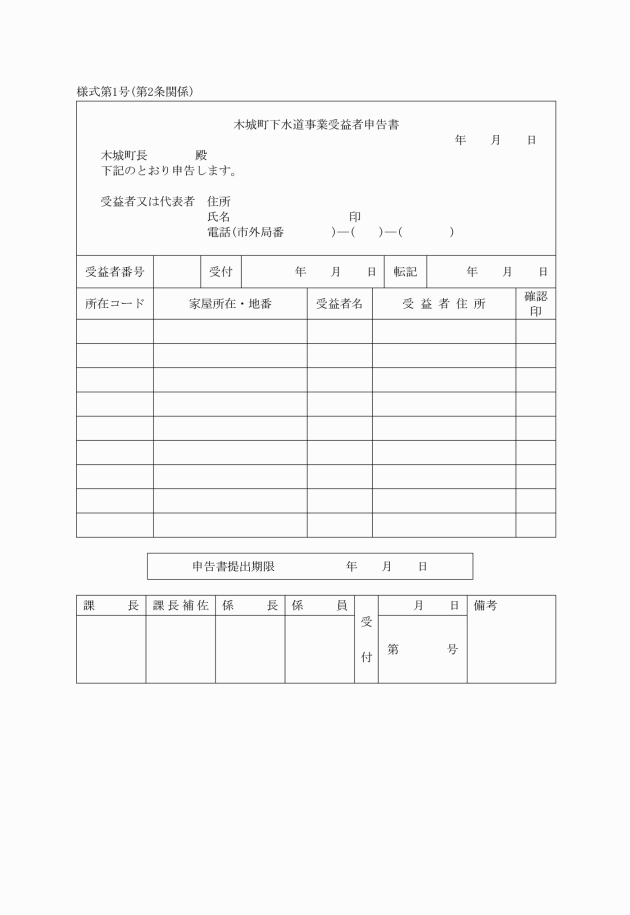

(受益者の申告)

第2条 条例第6条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に存する接続義務のある家屋を所有する者は、町長が定める日までに木城町下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第3条第1項ただし書に規定する賃貸借権等を有する者があるときは、家屋の所有者は、当該賃貸借権等を有する者と連署して提出しなければならない。

(不申告等の取り扱い)

第3条 町長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(連帯納付義務)

第4条 共有若しくは共同使用されている賦課対象区域内の家屋に係る共有者又は共同使用者は、当該家屋に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

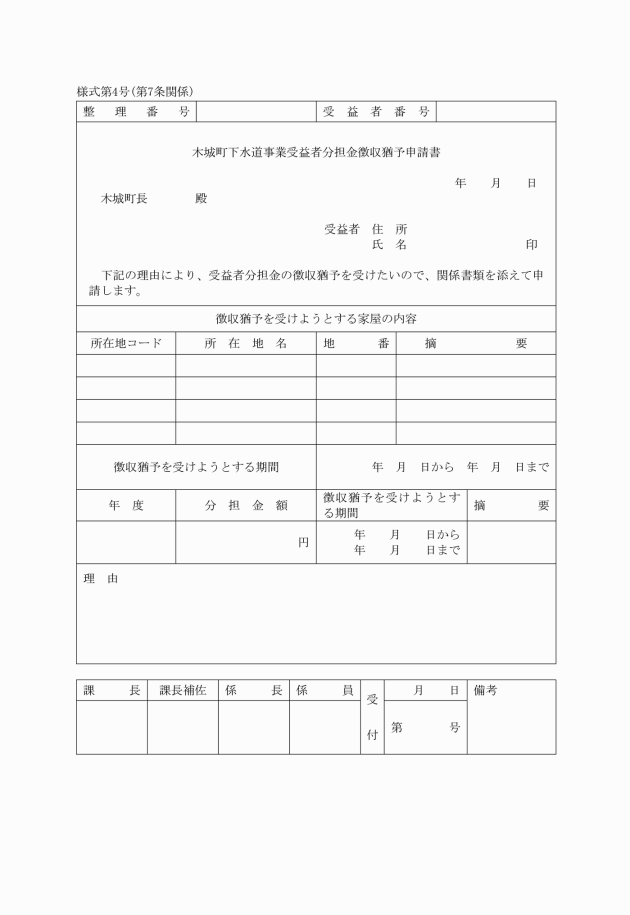

(分担金の納期等)

第6条 受益者は、条例第7条の規定により、賦課された分担金の額を一括納入するものとする。

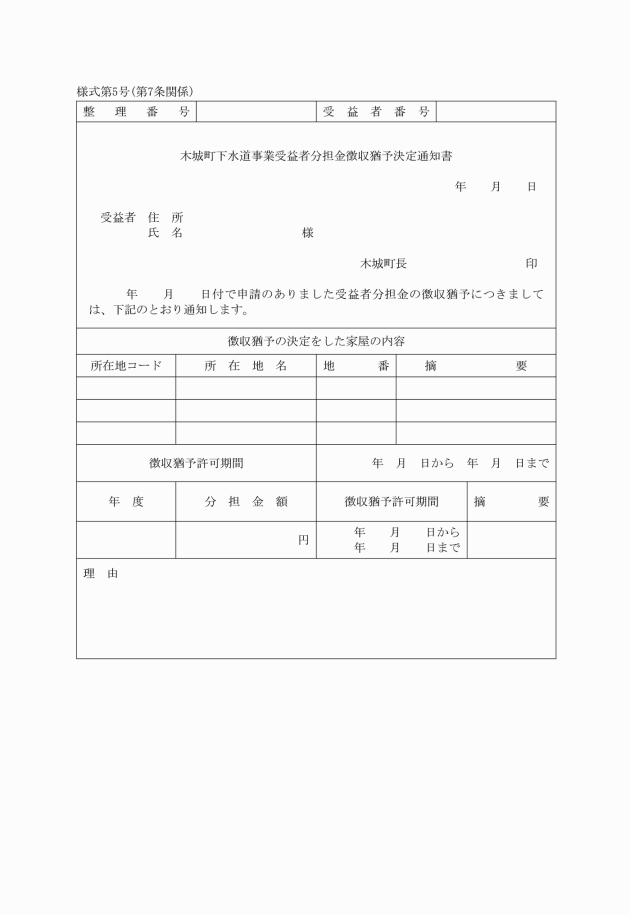

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、木城町下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

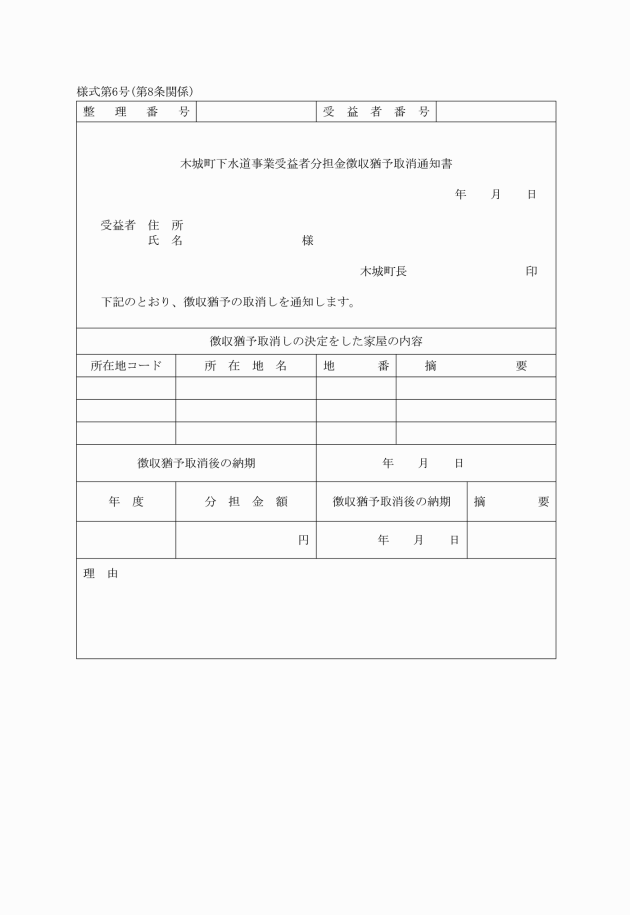

(分担金徴収猶予の取消し)

第8条 前条第3項の規定により徴収猶予を受けた者は、その適用に該当しなくなったときはその旨を町長に届け出なければならない。

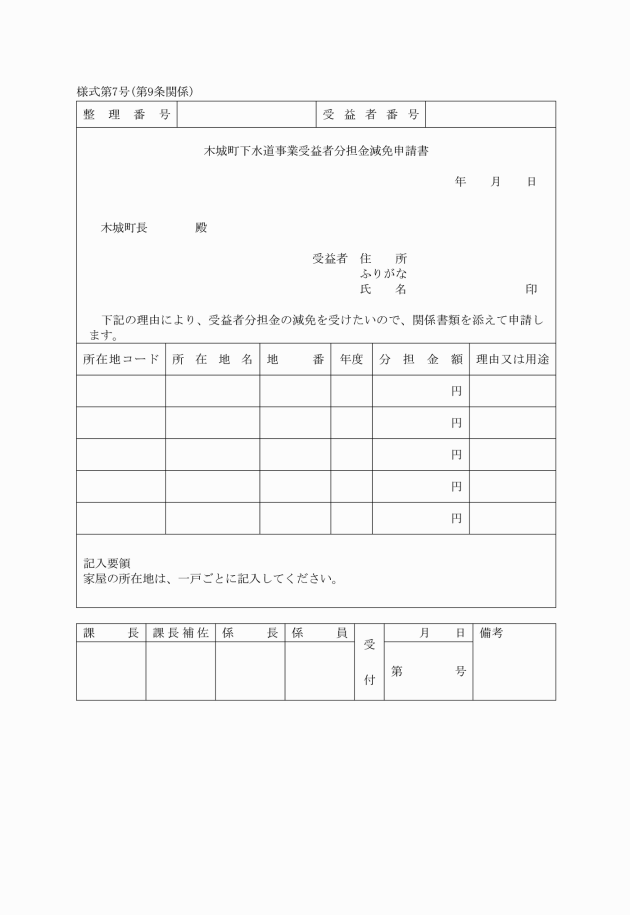

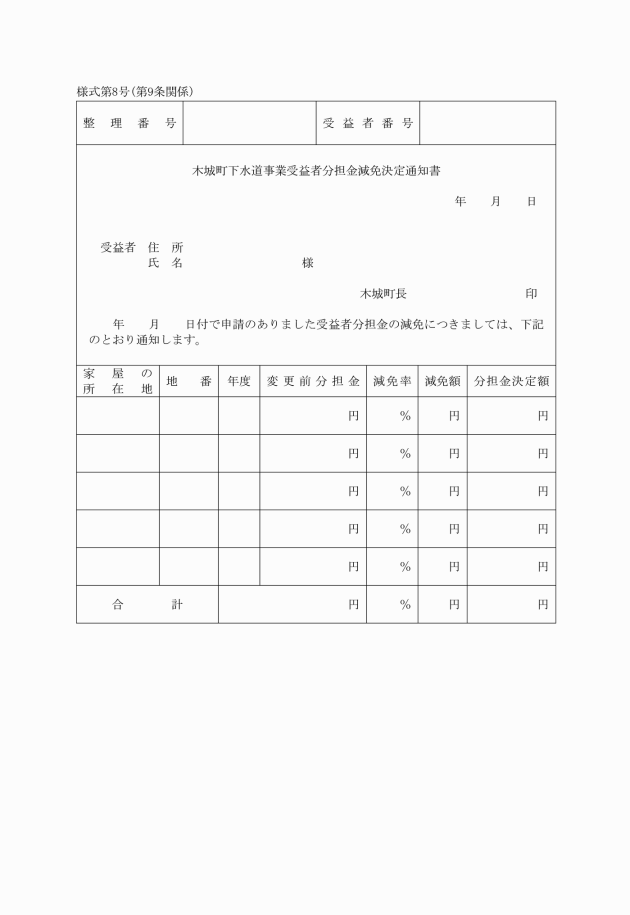

2 分担金の減免を受けようとする者は、木城町下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

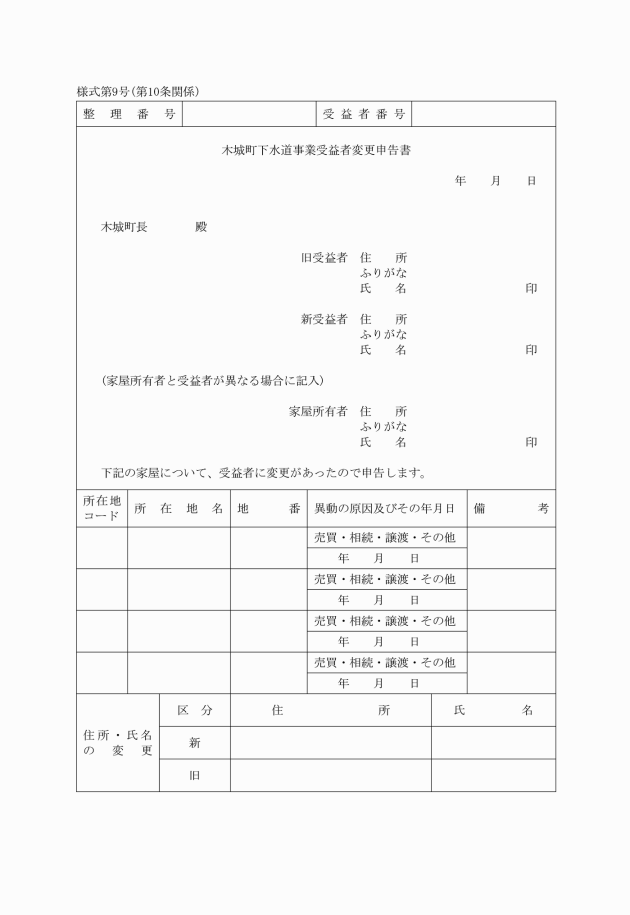

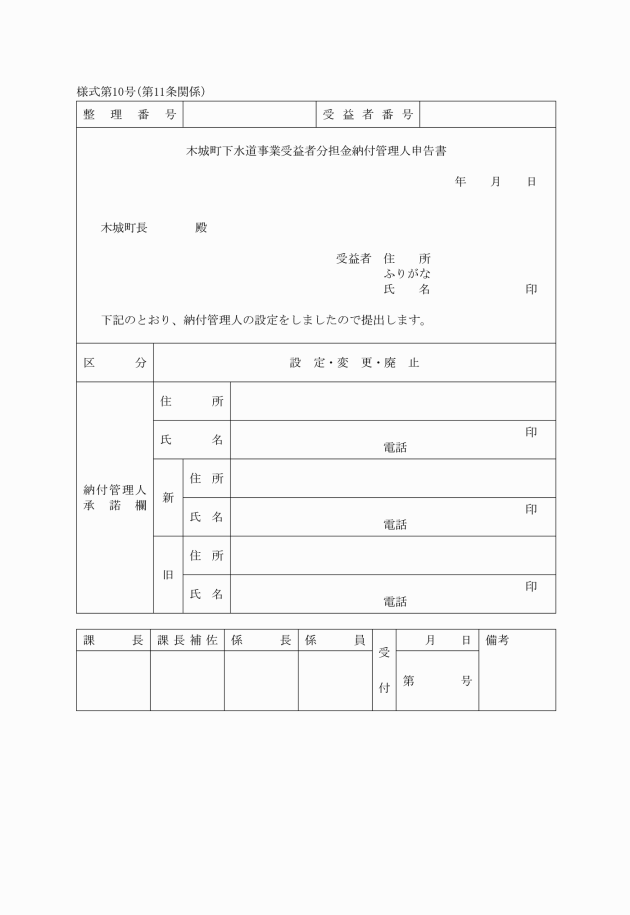

(納付管理人)

第11条 受益者は、町内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき又は町長において必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理人を定め、木城町下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更、廃止又は住所氏名等の変更をした場合にも同様とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

木城町下水道受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |

1 係争中の家屋 |

| 受益者の決定の日まで |

|

2 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法(昭和22年法律第118号)適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)又は火災を受け若しくは盗難にかかったとき。 | 震災、風水害 |

| 公の罹災証明書が取得できるもの |

(1)被害程度が30%以上 | 1年以内 | ||

(2) 同 50%以上 | 1年6ケ月以内 | ||

(3) 同 100% | 2年以内 | ||

火災 |

| 消防署の罹災証明等が取得できるもの | |

(1)被害程度が30%以上 | 1年以内 | ||

(2) 同 50%以上 | 1年6ケ月以内 | ||

(3) 同 100% | 2年以内 | ||

盗難 |

| 警察署の盗難届出証明書が取得できるもの | |

(1)被害程度が30万円以上 | 1年以内 | ||

(2) 同 50万円以上 | 1年6ケ月以内 | ||

(3) 同 100万円以上 | 2年以内 | ||

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。 | (1)療養期間が1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの |

(2) 同 3年以上 | 2年以内 | ||

4 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。 |

| 受益者の実態を調査のうえ、2年を限度として町長が決定する。 |

|

5 その他、町長が特に徴収猶予することが必要であると認められる家屋 |

| 特に町長が認めた期間 | 土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な建物等 |

別表第2(第9条関係)

木城町下水道受益者分担金減免基準

(単位:%)

減免対象となる家屋等 | 該当する用途又は目的 | 減免率 | |

1 国又は地方公共団体が公共の用に供する建物 | 道路、公園、河川、広場等の管理事務所又は付帯家屋 | 100 | |

2 国が所有又は使用している建物 | (1) 国立学校施設 | 国が設置する大学、高等専門学校 | 75 |

(2) 国立社会福祉等の施設 | 国が設置する社会福祉施設 | 75 | |

(3) 警察、法務等の施設 | 刑務所、拘置所等 | 75 | |

(4) 一般庁舎施設 | 税務署、裁判所、検察庁、警察署等 | 50 | |

(5) 有料の国家公務員宿舎 | 公務員宿舎、職員寮等 | 25 | |

(6) 国営企業労働関係法第2条第1号に規定する国営企業に係る施設 | 郵便局、造幣局、印刷局、林野庁等 | 25 | |

(7) 遺跡、史跡等保存施設 | 国の管理する国宝、文化財保存等の建物 | 100 | |

3 地方公共団体が所有又は使用している建物 | (1) 公立学校の施設 | 地方公共団体が設置する大学、高校、中学校、小学校 | 75 |

(2) 公立社会福祉等の施設 | 地方公共団体が設置する養護老人ホーム等の社会福祉施設等の建物 | 75 | |

(3) 一般庁舎施設 | 地方公共団体の庁舎、及び各出先機関の建物 | 50 | |

(4) 公立病院施設 | 県立、町立病院等の建物 | 25 | |

(5) 地方公営企業施設 |

| 25 | |

(6) 遺跡、史跡等保存施設 |

| 100 | |

(7) 有料の地方公務員宿舎 |

| 25 | |

(8) 地方公共団体が管理する施設 | 図書館、博物館、体育館及びこれらに準ずる施設 | 75 | |

4 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設(住居併用の場合は除く。) | (1) 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する学校で、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校等 | 私立の大学、高校、幼稚園、看護学校、タイピスト学校等 | 50 |

(2) 民法第34条の法人が設立する学校等 | 盲学校、聾学校、養護学校等 | 50 | |

5 消防団が所有し、又は使用する施設 |

| 100 | |

6 自治会などが共用する施設 | 公民館、集会所 | 100 | |

7 社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉法人が経営する施設、建物 | 私立の保育園、児童館等 | 50 | |

8 医師会を会員とする社団法人が所有し、経営する開放型病院 | 救急病院 | 25 | |

9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者が所有し又は使用する家屋等 | 生活扶助を受けている者 | 100 | |

10 生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者が所有し又は使用する家屋 | 生活保護法に基づく生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずるもの | 50 | |

11 行政移転に伴う、新築家屋等 | 公共事業(区画整理、道路改良等) | 50 | |

12 宗教法人法第2条に掲げる、神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のために使用する家屋等(宗教法人がその本来の目的に使用しない家屋を除く。) | 神社、寺院、教会等 | 50 | |

13 その他実情に応じて、特別に減免する必要があると町長が認めた施設 | その実情を調査、審査の上 | 町長が定める | |