○木城町下水道条例施行規則

平成15年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、木城町下水道条例(平成15年木城町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないように接合剤を塗布し、公共ます等の内壁に突き出さないよう挿入し、接合箇所からの漏れを防止すること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、ます等で深さ15センチメートル以上の泥溜を設け、雨水を排除すべきものの管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、側溝等の内壁に突き出さないよう挿入し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。

(2) 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆流によって破られる恐れがあるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、ごみ、その他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー又は幅員1センチメートル以下の格子若しくは金網等のごみ防止装置を設けること。

(4) 飲食店、又は工事等で油脂類の流出箇所には除油装置を設けること。

(5) 自動車等の洗浄施設を有する者、又はこれらの修繕業を営む者は、除油装置及び沈砂装置を設けること。

(6) 排水管の土かぶりは、公道内にあっては60センチメートル以上、私道内にあっては50センチメートル以上、宅地内にあっては20センチメートル以上を標準とすること。ただし、条件により、防護その他の必要があるときはこれを設けなければならない。

(7) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、管径の120倍以内の間隔にますを設けること。

(8) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

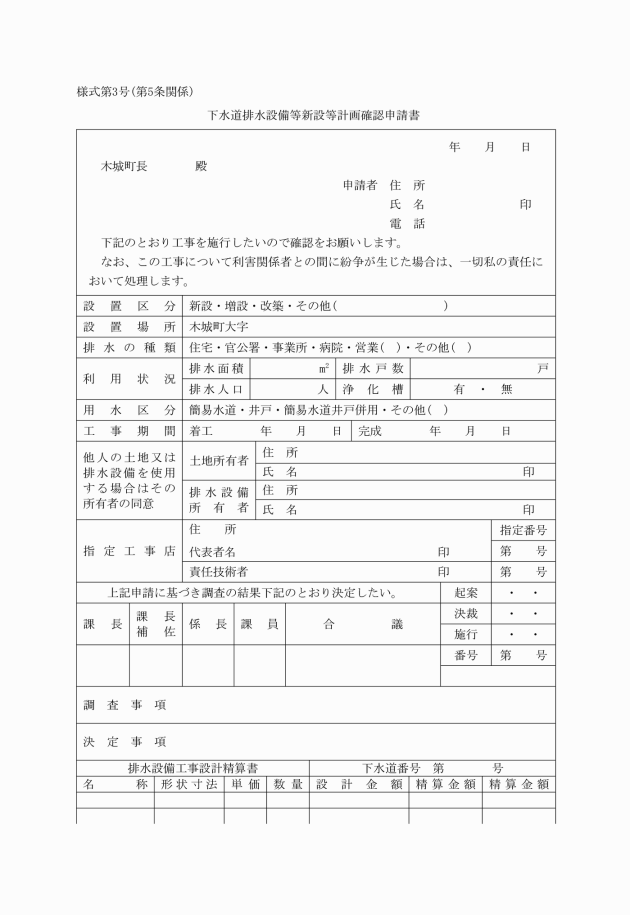

(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図の縮尺は、100分の1から200分の1とし、次の事項を表示すること。

ア 排水設備を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置

イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置

ウ 申請地附近の公共下水道の配置

エ 公共ます等の配置

オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配

カ 除油装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置

キ 他人の排水設備等を使用するときはその配置

ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図

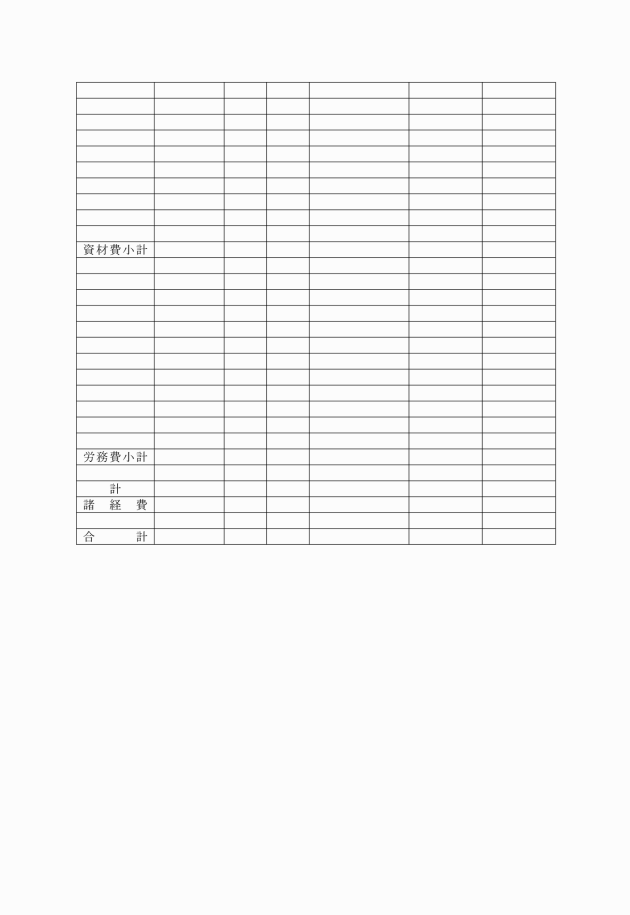

(5) 工事設計書

(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書

(簡易な変更)

第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない簡易な変更とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置(トラップ)、ごみ防止装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(3) その他の軽微な変更で町長が認めたもの

(1) 排水設備等の清掃工事

(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱物類含有量

イ 動植物油脂類含有量

(5) フェノール類

(6) 銅及びその化合物

(7) 亜鉛及びその化合物

(8) 鉄及びその化合物(溶解性)

(9) マンガン及びその化合物(溶解性)

(10) クロム及びその化合物

(11) フッ素化合物

(12) 窒素含有量

(13) 燐含有量

(1) 除害施設又は特定施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設又は特定施設から排除する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設又は特定施設に破損、その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(水道水以外の水を排除した場合等の使用水量の認定方法)

第13条 条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水を排除した場合においての使用水量の認定は、条例第17条第3項の規定によりメーターが設置されている場合は、当該メーターで計測された水量とし、メーターが設置されていない場合は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事のために使用したときは、当該世帯の人数に8立方メートルを乗じて得た水量とする。ただし、5人目からは、1人増すごとに4立方メートルを加算する。

(2) 家事以外に使用したときは、人数、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して設定する。

2 条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水と水道水を併用して排除した場合においての使用水量の認定は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事のために使用したとき 前項第1号の規定により算出した使用水量の2分の1の水量に水道水の使用水量を加算して得た水量

(2) 家事以外に使用したとき 前項第2号の規定により認定した使用水量に水道水の使用水量を加算して得た水量

3 条例第17条第2項第3号に規定する使用水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、検針時に水道水使用量よりメーター分を差し引いて下水の使用量として認定する。

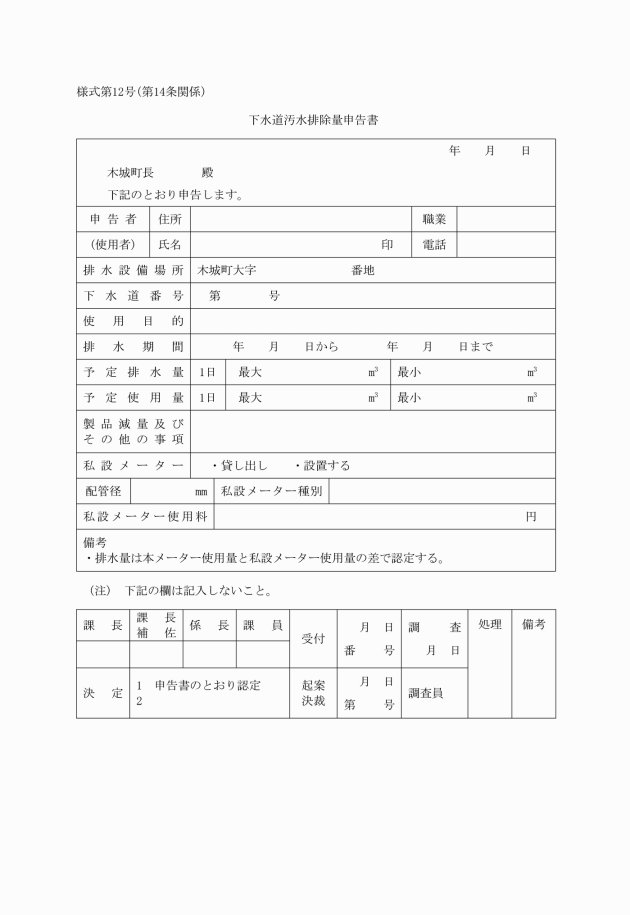

(排除汚水量の申告等)

第14条 条例第17条第2項第3号の規定による申告及び条例第17条第3項の規定によりメーターを設置した場合は、下水道汚水排除量申告書(様式第12号)により認定する。なお、メーターの貸出し使用料は、木城町簡易水道事業給水条例(平成9年条例第1号)に準ずるものとする。

2 条例第17条第2項第3号の規定による申告を必要とする業種は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業に該当するものとする。

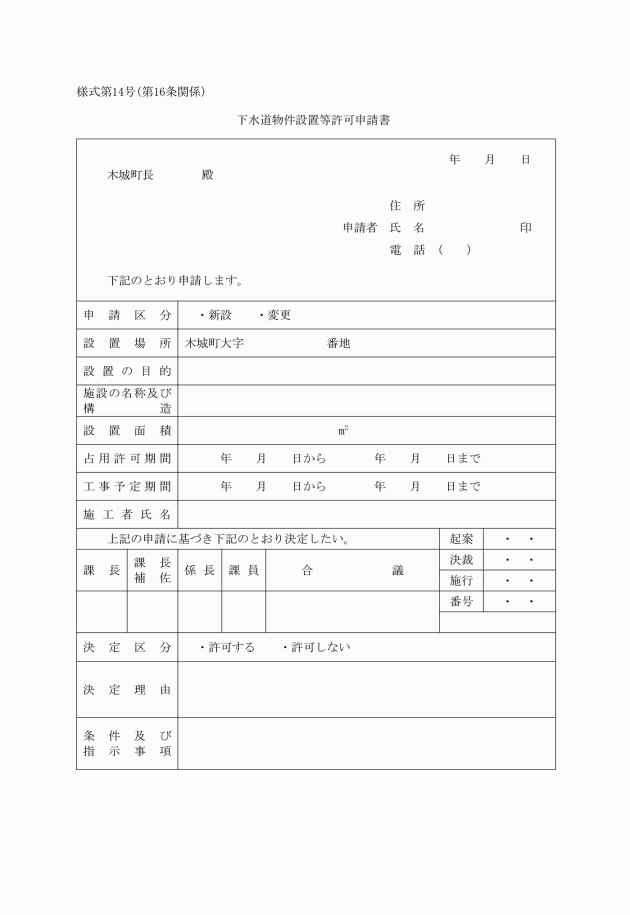

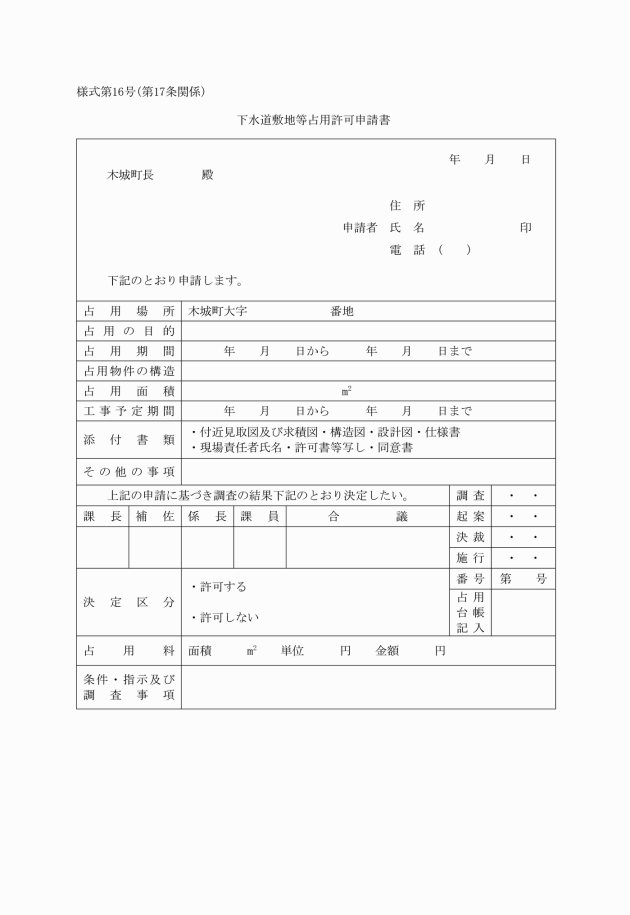

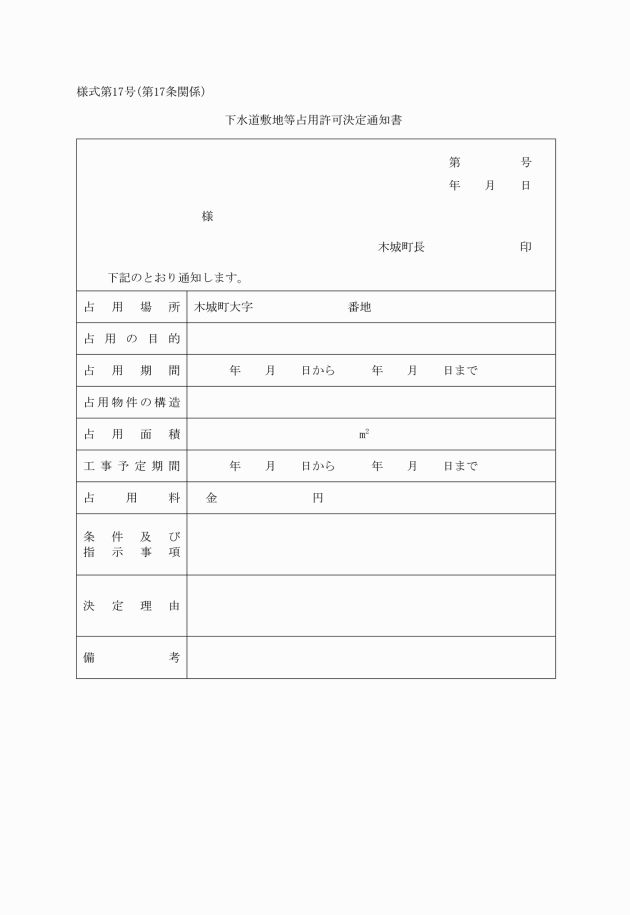

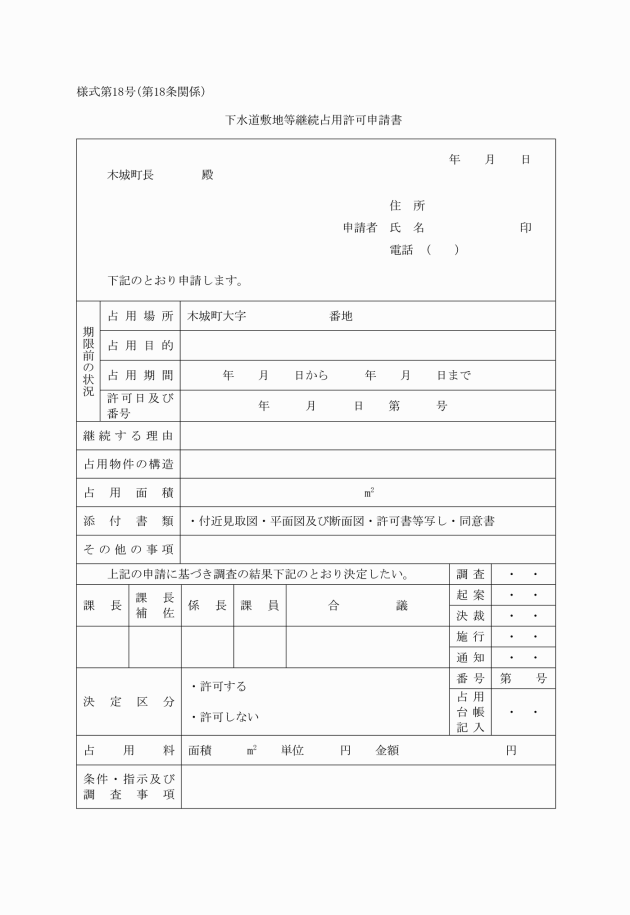

(1) 付近見取図及び求積図

(2) 構造図、設計図及び仕様書並びに現場責任者氏名(工作物を設置する場合に限る。)

(3) 許可書の写(法令その他により官公署の許可を必要とする場合に限る。)

(4) 同意書(申請箇所に隣接した土地又は建物に利害関係を有する場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類又は図面

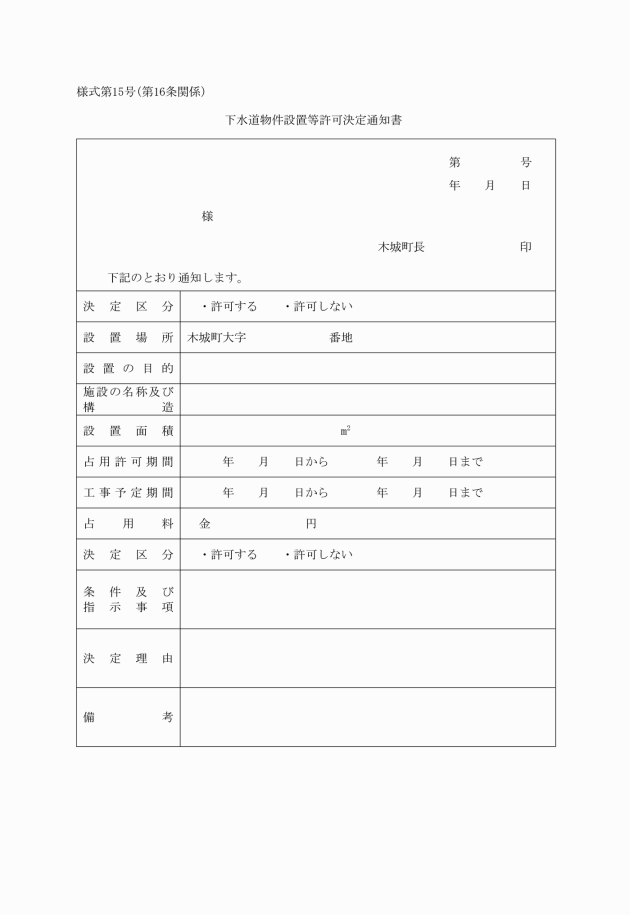

(占用の期間等)

第18条 占用許可の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

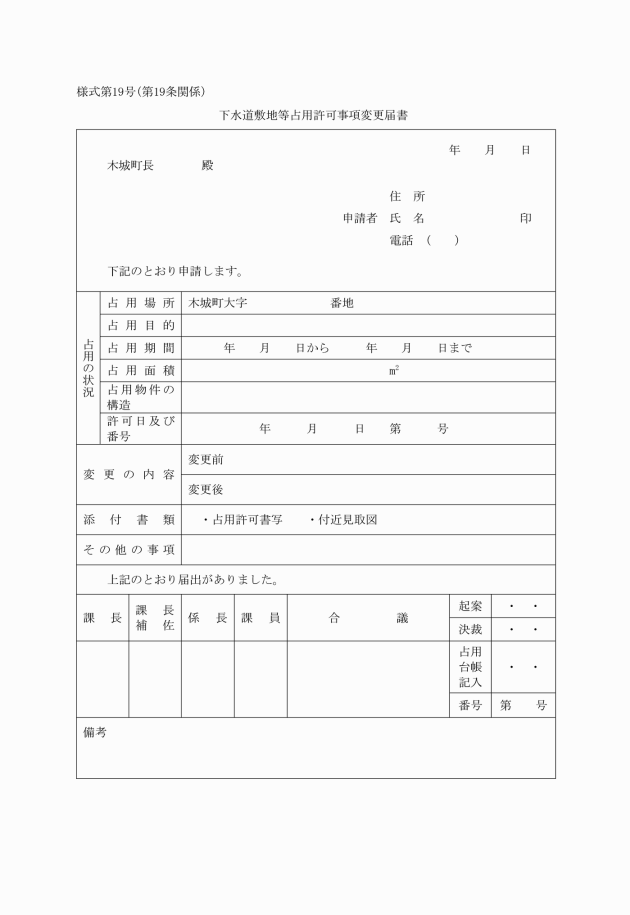

(占用許可事項の変更等の届出)

第19条 占用者は、許可条件等に変更があったとき又は占用を廃止したときは遅滞なく、下水道敷地等占用許可事項変更届書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第20条 占用者は、占用権を譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りではない。

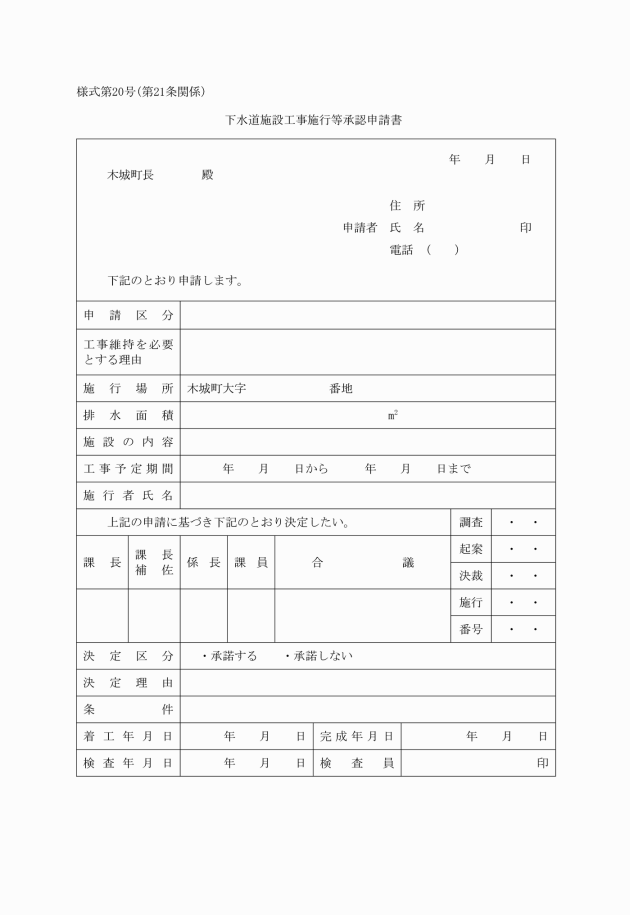

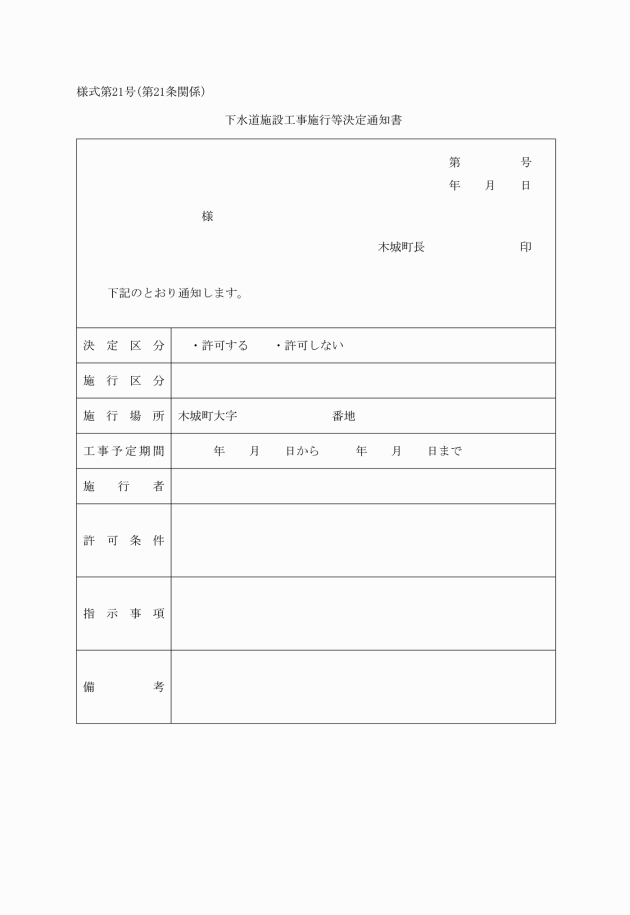

(町長以外の者の行う工事)

第21条 法第16条の規定により、公共下水道施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は、下水道施設工事施行等承認申請書(様式第20号)に設計書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、工事の施行を承認した場合において必要と認めたときは、工事の監督をすることができる。

4 工事を施行した者がその工事を完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。

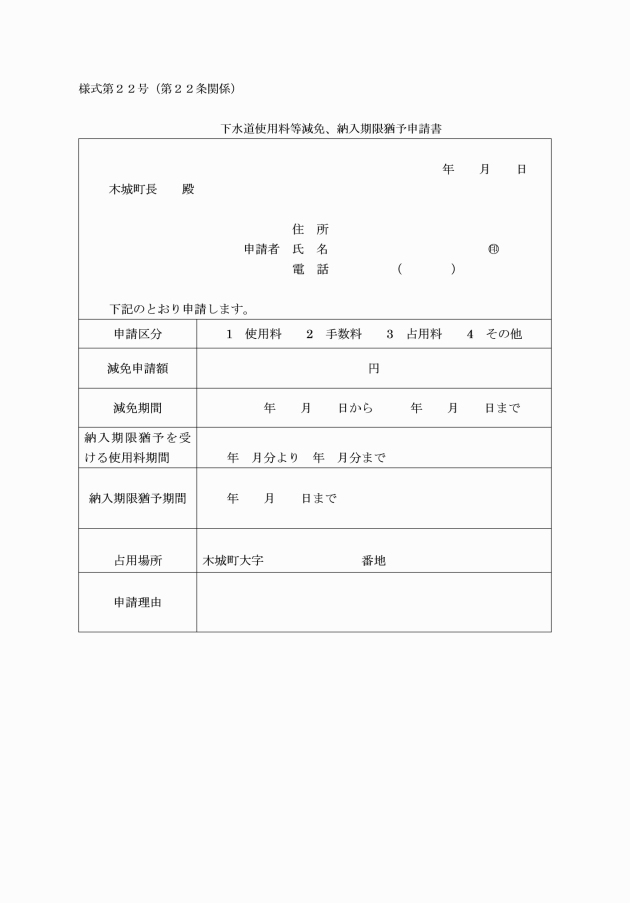

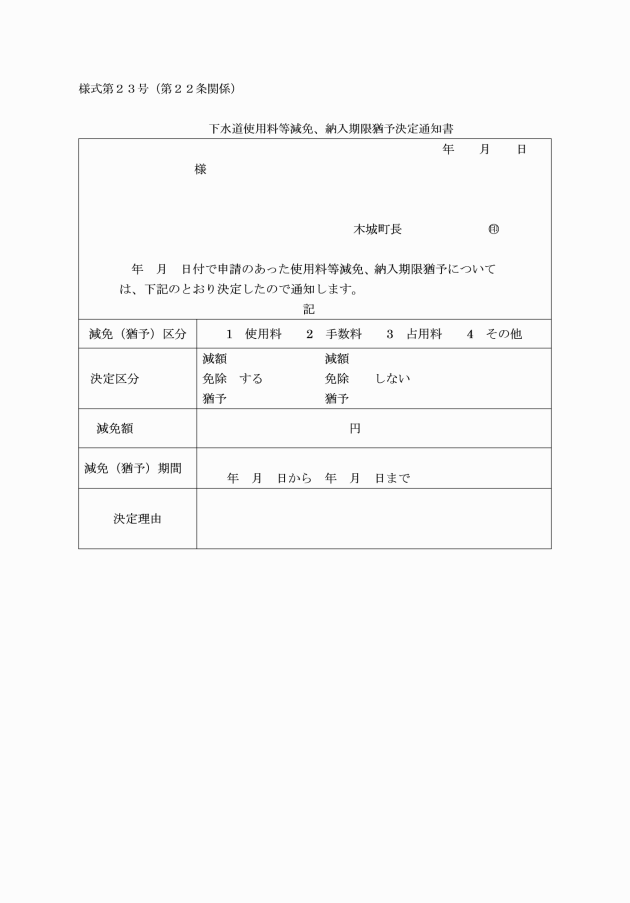

(減免又は納入期限猶予の取消し)

第23条 町長は、前条の規定により使用料等の減免又は納入期限猶予を決定した後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免又は納入期限猶予を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。

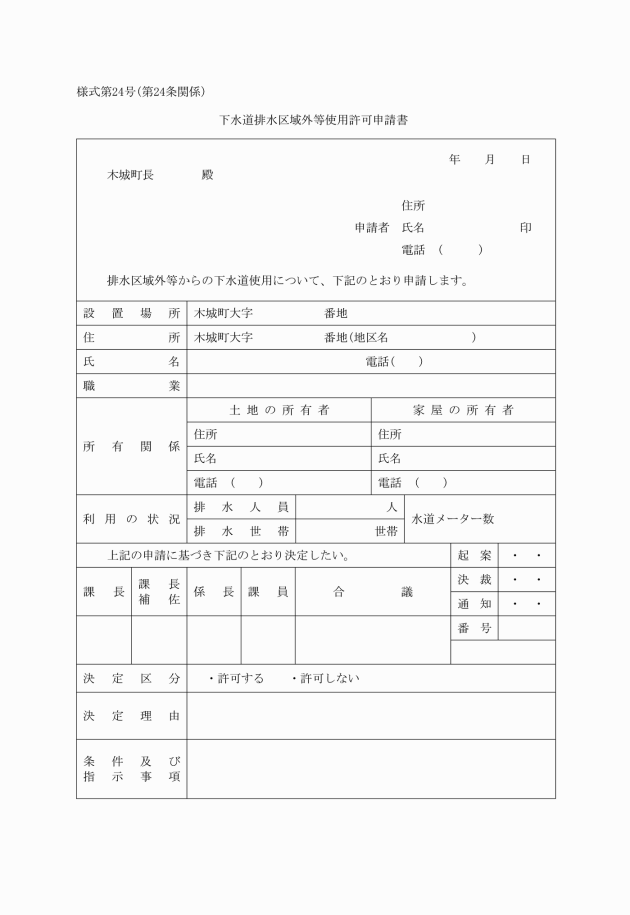

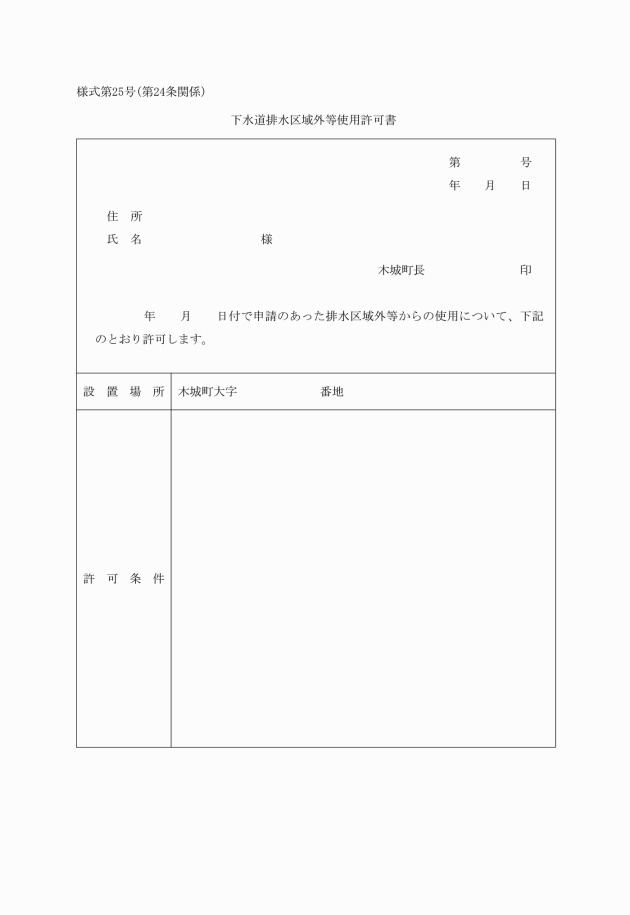

(排水区域外等からの公共下水道使用の申請)

第24条 排水区域外及び処理区域外(以下「排水区域外等」という。)の者が公共下水道の使用の許可を受けようとするときは、下水道排水区域外等使用許可申請書(様式第24号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

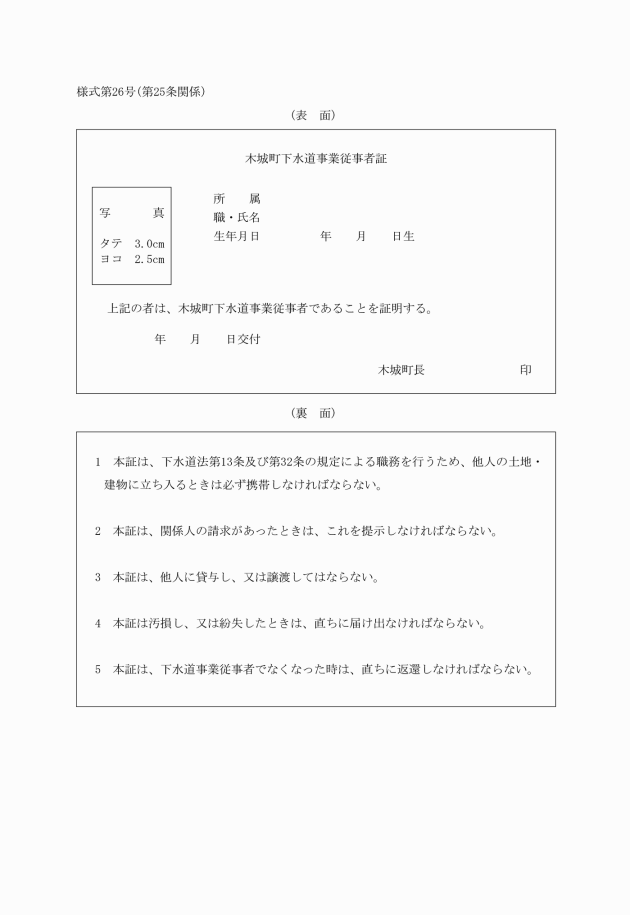

(職員等の身分証明書)

第25条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員等並びに使用料の賦課徴収等に従事する職員等が携帯する身分を示す証明書は、木城町下水道事業従事者証(様式第26号)とする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。