○木城町奨学金貸付基金条例施行規則

平成17年3月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木城町奨学金貸付基金条例(平成17年木城町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出願手続)

第2条 第3条の規定により提出する願書には、本人及び連帯保証人が署名しなければならない。

2 連帯保証人は、本人の父母兄姉又は生計上、これにかわる者で独立の生計を営み、奨学金の返還に関し保証能力のある者でなければならない。

(奨学生の選定)

第3条 奨学生は毎年4月選考委員会が選考してこれを決定する。ただし、特別の事情により随時追加選定を行うことがある。

2 前項の決定は、本人に通知する。

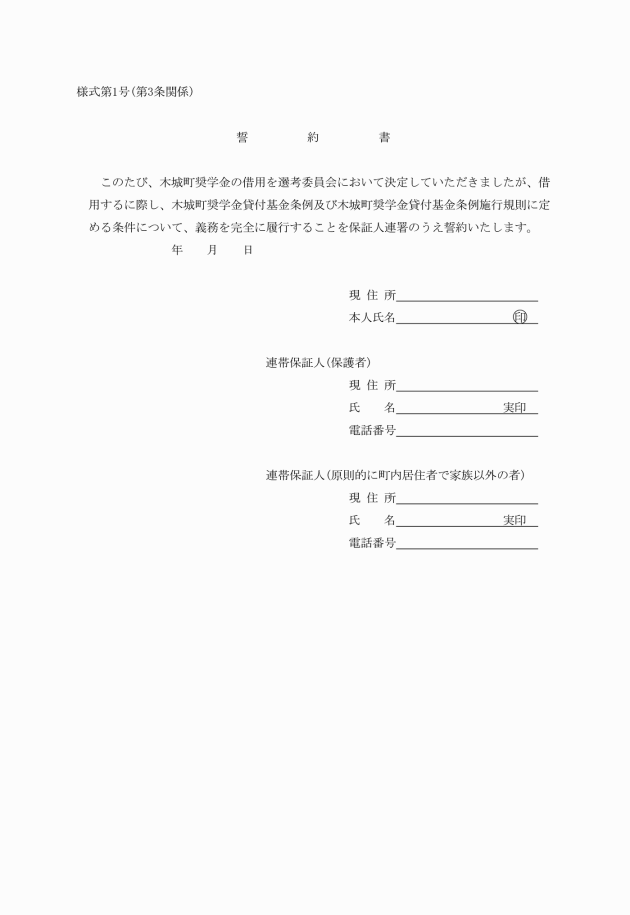

3 決定の通知を受けた者は誓約書(様式第1号)を提出しなければならない。

(奨学金の貸付金額)

第4条 奨学金の貸付金額は、次のとおりとする。

月額 大学生 30,000円

高校生 10,000円

(奨学金の休止)

第5条 奨学生が2ヶ月以上欠席(病気による欠席を除く。)又は休学したときは、その期間奨学金の貸付を休止する。

(異動の届出)

第6条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、連帯保証人と連署のうえ、在学する学校長(学部長)を経て直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのため届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学したとき。

(2) 停学、その他の処分を受けたとき。

(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 卒業若しくは奨学金貸付期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) その他奨学金の貸付を廃止したとき。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者であっていつでも本人と連絡できる者でなければならない。

(奨学金の変更)

第8条 奨学生は特別に事情があるときは、奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。

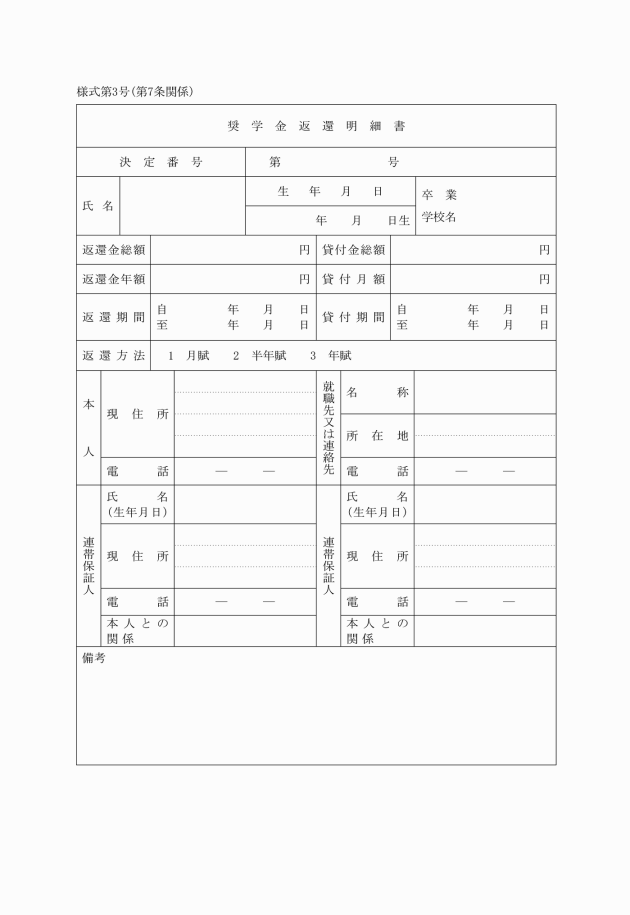

(奨学金の返還)

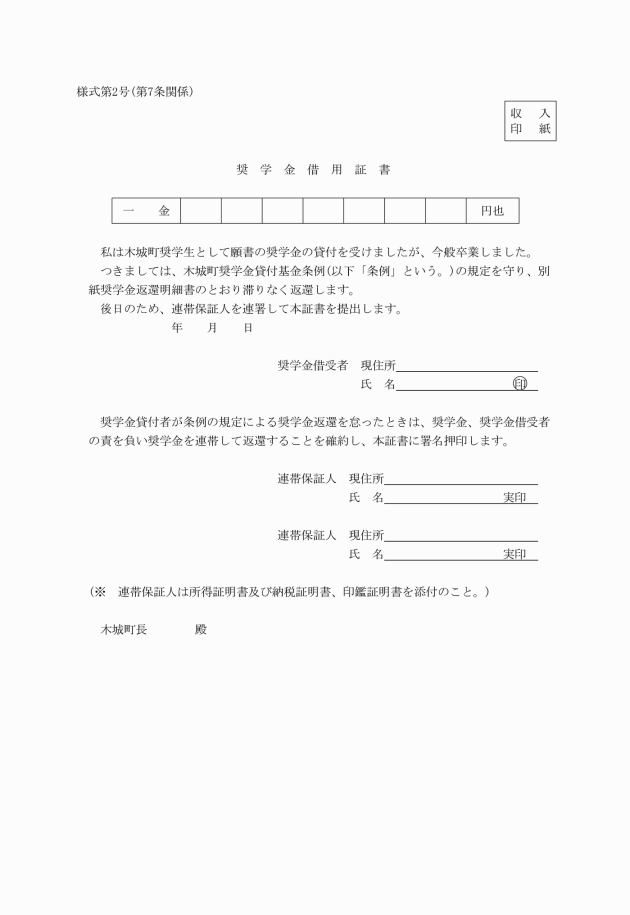

第9条 奨学金の返還は、卒業後翌月から5ケ年間の年賦均等償還とする。ただし、本人の申し出により、返還期間内において、奨学金の全部又は一部を、年賦、半年賦又は一時に返還することができる。

2 本人が支払いを履行しないときは、連帯保証人において一切の責めを負うものとする。

3 奨学生が、奨学金の貸付を辞退したとき又は停止されたときは、第1項に準じて返還しなければならない。

(奨学金の返還猶予)

第10条 奨学金を受けた者がさらに上級学校に進学したときは、その在学期間中奨学金の返還を猶予する。

2 奨学金を受けた者が、病気その他特別な事情により返還が困難と認められたときは、一時返還期間を猶予することができる。

3 奨学金の貸付を受けた者が、定住型奨学金枠として学校等を卒業後、本町に5年以上住民票を有して居住し、かつ、宮崎県内で5年以上継続して就業又は就労する場合(以下「定住型奨学金要件」という。)には、1年毎合計5年間返還を猶予することができる。

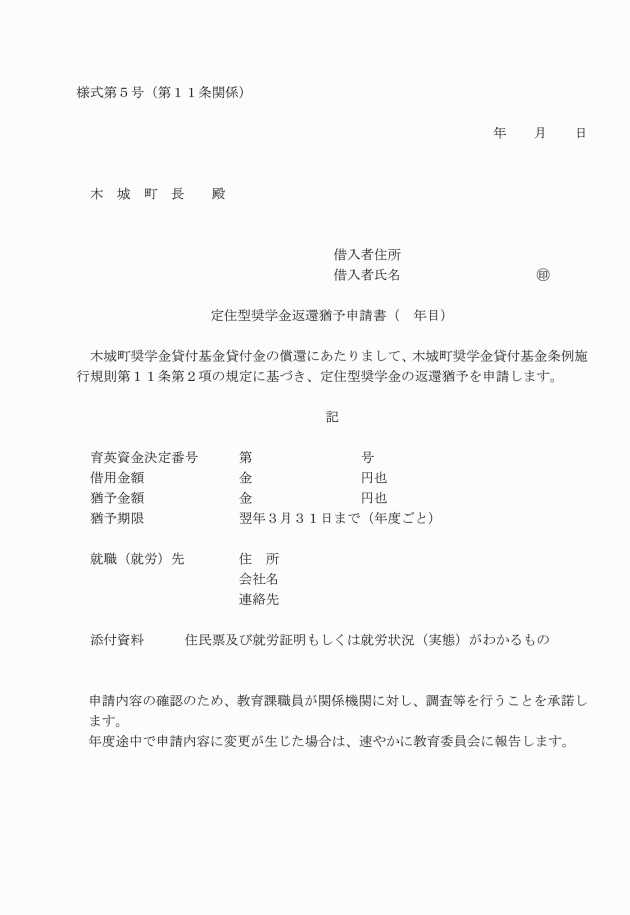

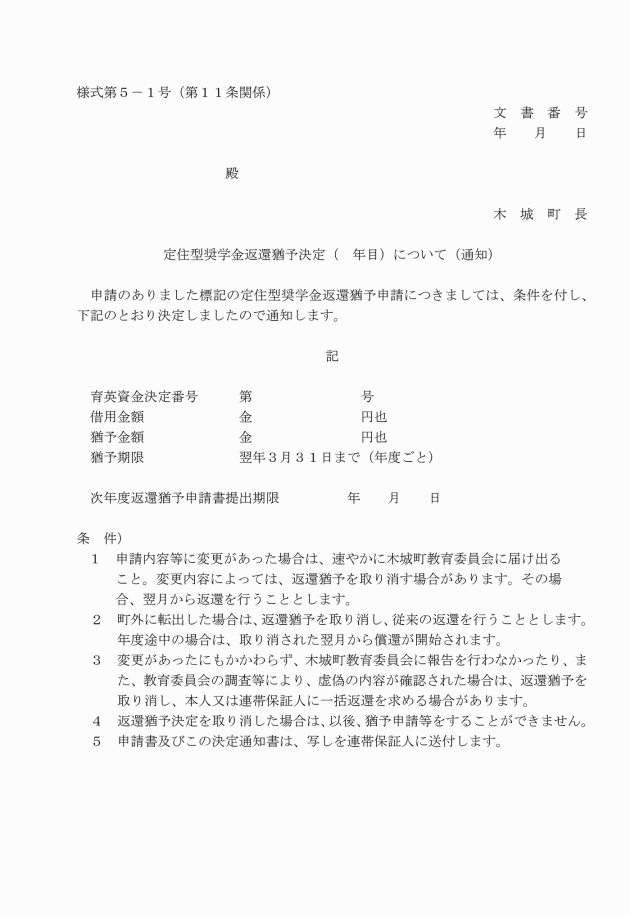

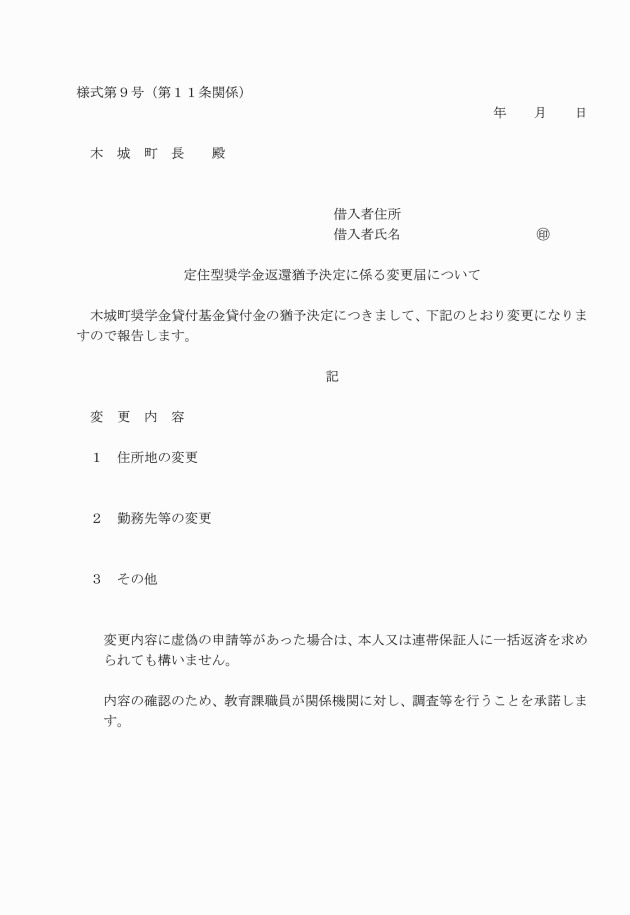

(返還猶予の出願及び決定等)

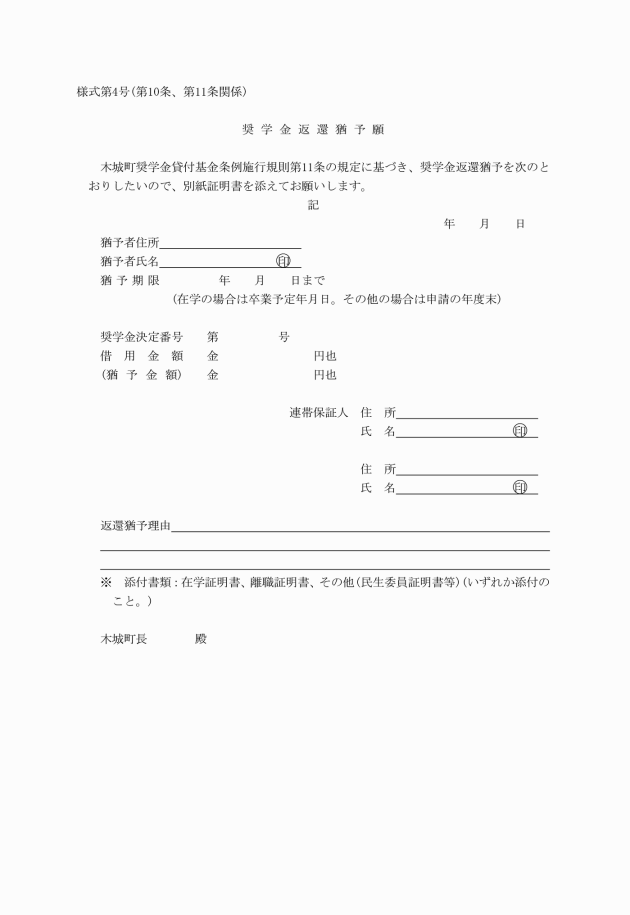

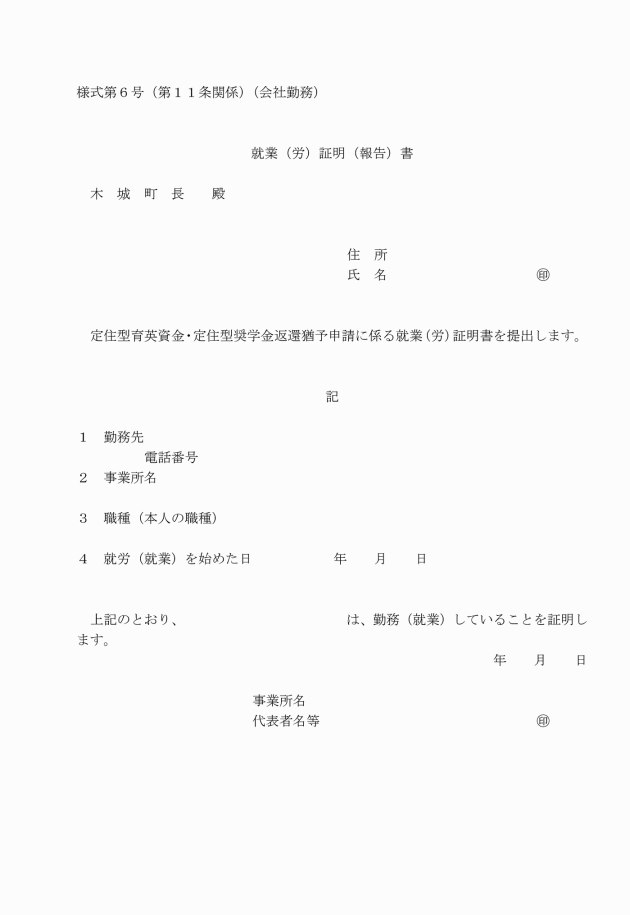

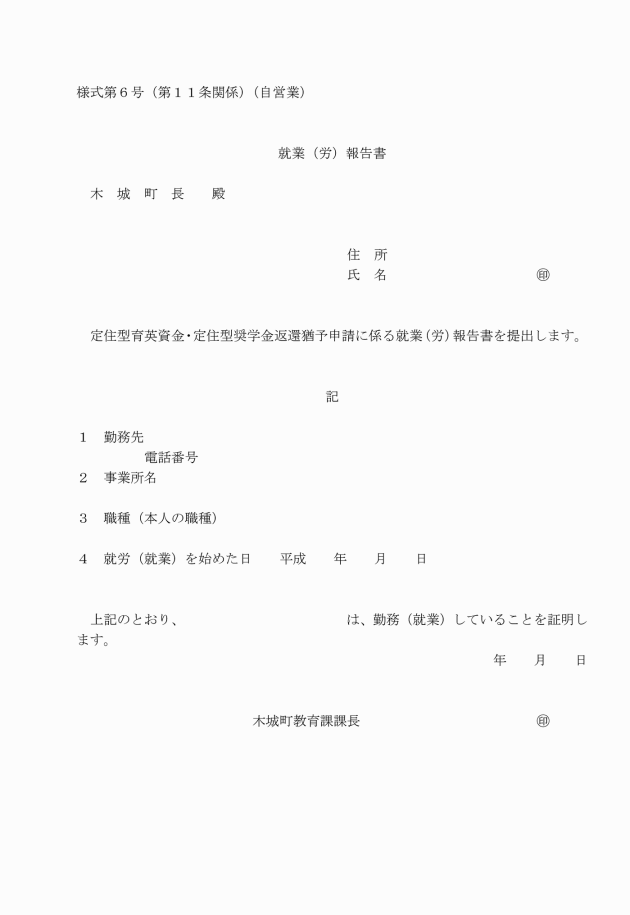

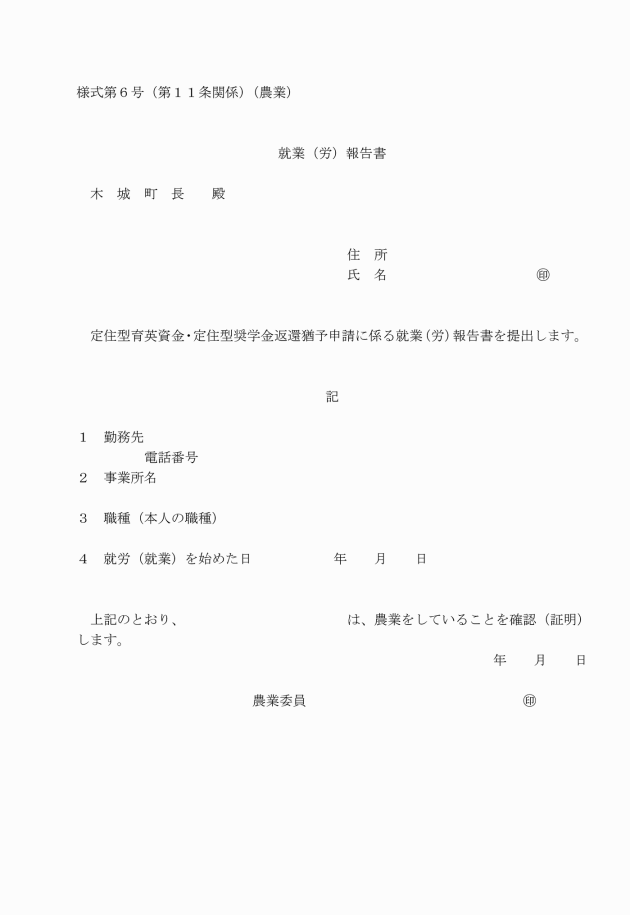

第11条 奨学金を受けた者がさらに上級学校等に進学したとき又は病気その他特別な事情により返還が困難と認められ、奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を明記した奨学金返還猶予願(様式第4号)を提出しなければならない。

(1) 年度途中で定住型奨学金要件を満たすようになったとき。

(2) 奨学金償還途中の者が定住型奨学金要件を満たすようになり、本町に転入したとき。

4 返還免除決定を受けるための猶予期間の継続は、最大で5年間とする。

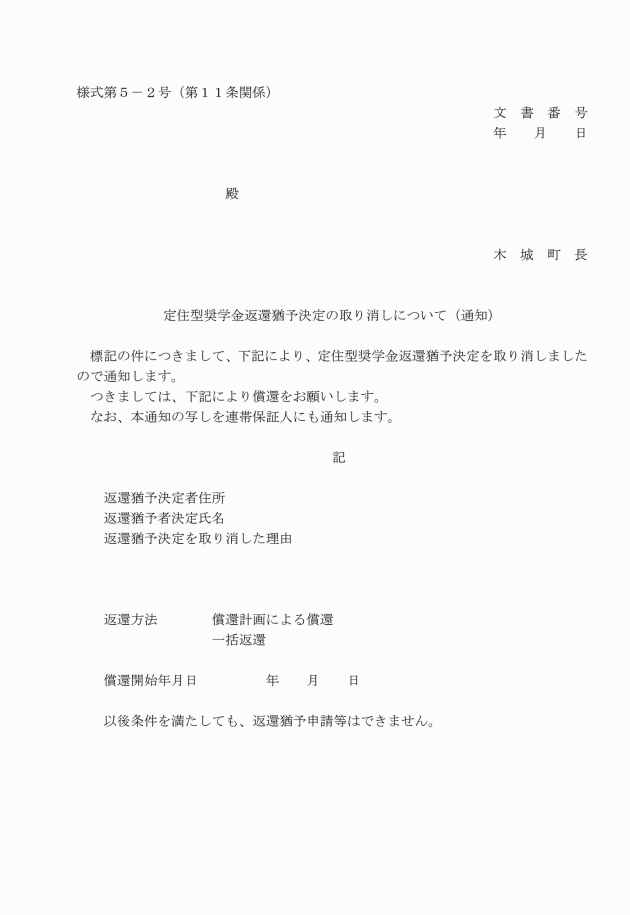

(1) 変更届の変更内容が住所地の変更であり、かつ、他市町村へ転出したとき。だだし、就労上やむを得ない研修等で転出し、その後、本町に戻ってくることが明らかな場合等は、おおむね1年間を限度として返還猶予を継続することができる。

(2) 変更届の変更内容が就労内容の変更であり、就労をしていないとき。

6 所定の手続きを行わず、又は申請内容等に虚偽の内容等が確認されたときは、教育委員会は決定の取り消しを行い、本人又は連帯保証人に対し一括返還を求めることができる。

(死亡の届出)

第12条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は死亡を明らかにする書面(戸籍抄本、住民票、その他)を添えて死亡届を直ちに提出しなければならない。

2 前項による奨学金の返還免除を受けようとするときは、連帯保証人又は家族はその事情を具して願い出なければならない。

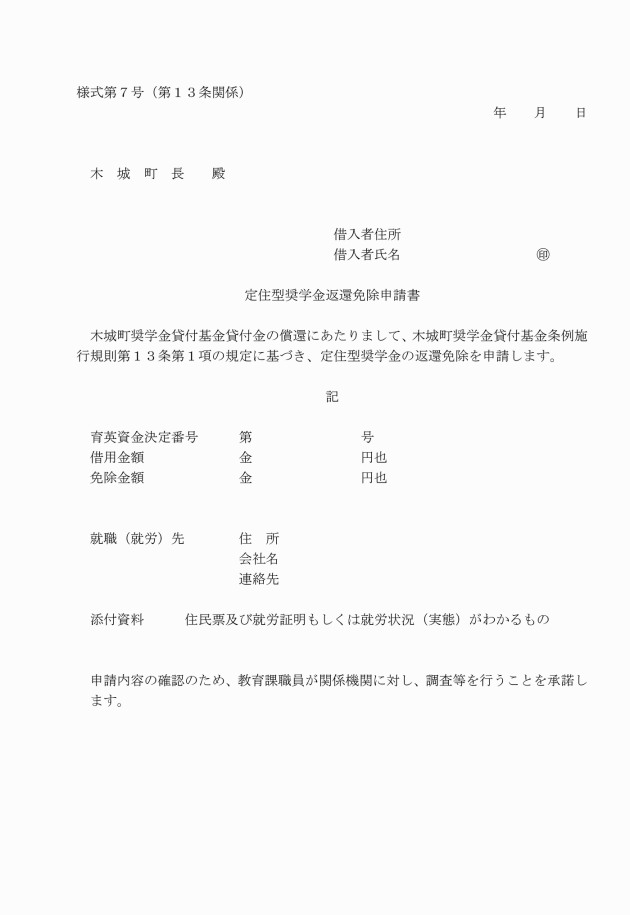

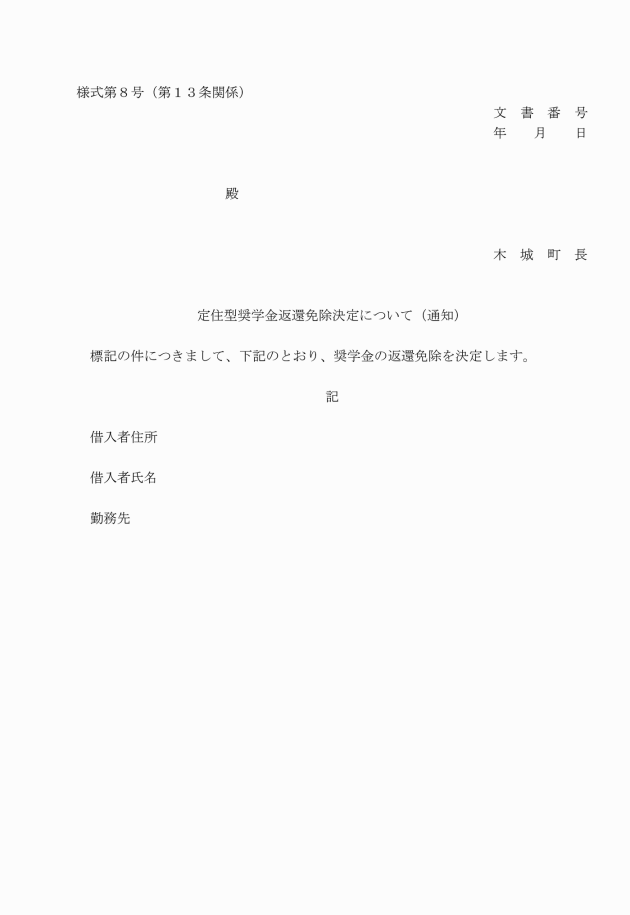

(返還の免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡し、若しくは不具廃疾のため貸付を受けた奨学金の返還が不能(以下「返還不能」という。)となったときは、その奨学金の返還未納額の全部又は一部の返還を免除することができる。

3 返還不能による奨学金の返還免除を受けようとするときは、連帯保証人又は家族はその事情を具して願い出なければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は教育長が定める。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に奨学金の貸付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

附則(令和6年2月6日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に奨学金の貸付の決定を受けている者については、なお従前の例による。